当AI席卷设计界,她选择为“人的创造力”注解——对话著名平面设计师吴蕊

2024年6月17日,北京。窗外的蝉鸣宣告着夏日的到来,而在设计行业内部,一场由人工智能(AI)引发的变革风暴早已席卷每一个角落。算法生成的图像以惊人的速度充填着屏幕,效率的提升伴随着对原创性与设计师核心价值的深层思考。值此变革浪潮的关键时刻,我们专访了中国视觉设计领域的资深从业者——吴蕊女士。她在游戏原画、品牌视觉、数字界面、插画设计等多个领域的作品都广受赞誉,以其对艺术与技术的独到见解,深刻剖析了设计的本质、风格的塑造,以及在AI浪潮中设计师的坚守与创新之道。

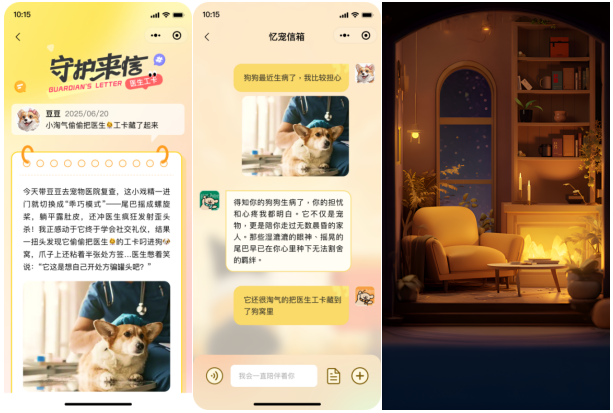

在长达两个多小时的深入交流中,吴蕊多次阐述了其设计理念的核心基石:设计风格必须服务于作品的核心诉求,但同时她反对任何形式的风格固化或盲目跟风。“优秀的设计师的创意应像水一样流动。”吴蕊比喻道,“既能精准适配商业品牌的理性框架与目标受众,也能在纯粹的艺术创作中释放感性的张力与独特性。”她以自身正在设计的情感治愈类小程序“忆宠心语”与《落寞》视频宣传为例,生动阐释了这一点:前者对UI设计巧妙融合低饱和色彩与柔和线条,营造出一种温馨而治愈的视觉氛围;后者则凭借强烈对比的色彩搭配与动态构图,精准传达出失落与感性的双重张力,让观众更直观感受传递的意境氛围。这种跨越巨大风格鸿沟的能力,源于她对设计本质的精准把握和对人性需求的敏锐捕捉。她还分享,在医疗健康类APP的设计中,她会刻意将界面元素的圆角率提升至87%以上,以此缓解用户的潜在焦虑情绪;而在面向年轻群体的竞技类宣传海报中,则策略性地运用尖锐三角构图与高饱和撞色,瞬间点燃观众的视觉兴奋点。

“忆宠心语”小程序

当话题不可避免地转向这场正在重塑行业的AI技术浪潮时,吴蕊展现了审慎而开放的态度。她现场演示了利用AI工具生成设计方案的过程:输入“陶瓷、传承、手作”三个关键词以及品牌标志性的“青花缠枝纹”后,屏幕上出现了几套中规中矩的陶瓷品牌logo设计初稿——有的直接沿用了企业提供的传统纹样,有的简单叠加了“传承”二字的书法体,但整体呈现出模板化的机械感。“AI确实能在短时间内提供基础方案,辅助设计师快速打开思路。”吴蕊坦言,“它在自动化布局、基础元素组合上有一定效率,但也仅限于此。”随后她展示了自己的人工设计稿,她将缠枝纹解构为流动的曲线,既像火焰,又与品牌创始人手作陶坯时的拉坯轨迹相呼应,再融入现代极简的无衬线字体,整体既保留了传统韵味,又传递出手作温度与现代工艺结合的品牌理念。“真正的设计决策需要三重穿透力。”吴蕊强调,“穿透数据表象去捕捉品牌独特的文化基因;穿透流行趋势的迷雾去定位专属的美学独特性;穿透冰冷的用户画像去精准触达深层的情感共鸣点。这正是人类设计师在创意、情感理解,以及专业判断方面不可被替代的核心壁垒。”

关于设计师如何在信息爆炸的时代构建并坚守个人风格,吴蕊提出了独到的“三维锻造法”:在理论维度,必须系统性地研究视觉传达的底层规律,并构建属于自己的设计语言体系,正如她独创的“情感共鸣色彩理论”。这一理论的诞生便源于她对色彩心理学与文化符号学的深入钻研、融合与再创造。她通过分析品牌信任感、活力感、温暖感等核心情感诉求,建立色彩与情感的映射模型,例如医疗品牌需规避强对比色来降低焦虑,母婴品牌则通过低饱和马卡龙色系传递亲和度;再结合目标受众的文化背景,如东方对红色吉祥寓意的理解与西方对红色热情寓意间的联想差异,最终形成定制化的色彩语言体系。她的这套理论如今已成为具有其独特艺术风格的视觉塑造核心理论,不仅能精准激发观者的情感共鸣,更能通过量化测试验证情感传递的有效性,被众多设计师学习和借鉴。

在实践维度,她鼓励设计师深入生活,从日常中汲取灵感,无论是街头巷尾的涂鸦,还是自然界的微妙光影变化,都能成为激发创意的火花。同时,还要勇于进行跨风格、跨媒介的创作挑战,从精雕细琢的像素级游戏图标到气势恢宏的巨幅户外海报,不断拓宽表达的边界,挑战自身的设计极限。她分享了多个亲自操刀的设计项目,科幻唯美的Lirosa元宇宙设计、温暖治愈的“忆宠”小程序设计、神秘压抑的《消失的她》话剧海报设计、童趣纯真的新东方“萌鹿”表情包设计、简约明快的英国航空饼干礼盒设计,每一个项目都代表一种全新的风格和尝试。吴蕊强调,正是这种勇于尝试和探索的精神,才让她的设计作品持续焕发新生,也令她在设计界始终保持领先地位。

在思维维度,吴蕊认为设计师的核心能力不在于“翻译需求”,而在于“定义需求”。吴蕊还是以那个陶瓷品牌logo设计项目为例:企业最初仅提出设计一枚logo的需求,而她则需深入品牌发源地景德镇,实地走访窑厂车间,观察拉坯、上釉等传统工艺;查阅品牌自1958年建厂以来的127份窑温记录和38件历代经典器型;并与非遗传承人对话,记录下“火照验温”“开窑仪式”等独特文化符号。同时,她还分析了年轻消费者对陶瓷的认知与看法。正是基于这些深度挖掘,她最终才提炼出“窑火”与“新生”的核心意象,设计出一枚不仅保留了品牌文化基因,更通过现代视觉语言传递出“传统工艺在当代依然充满生命力”理念的logo。“设计师不应是需求的执行者,而应是品牌文化的解读者与价值的重构者。”吴蕊强调,“我们要做的,是比企业更懂企业,比用户更懂用户。”

面对AI工具在设计领域的迅猛发展,吴蕊始终坚信“目前AI只能是助手,设计师才是主导者”。她直言:“AI可以分析用户画像、扫描竞品风格、生成百套基础方案,但它无法理解一个老字号logo里承载的三代匠人的温度,无法感知母婴品牌色彩需要传递的‘像妈妈怀抱般柔软’的情感,更无法判断在‘安全区’外冒险的创新是否能成为下一个设计潮流。”她主张将AI定位在设计流程的“中层环节”,可以利用其强大的数据处理能力完成重复性工作,而设计师则需在关键节点为作品注入文化内涵、情感细节与策略性创新,她认为,这些能力正是人类独有的设计灵魂。在吴蕊办公室的写字板上,“AI-THINK”两个大字格外醒目,这是她向团队提出的最新理念:“用人文思维驾驭技术工具,让AI服务于创意,而非让创意沦为AI的附庸。”这种清醒的认知源于她对中国设计生态的深刻反思:“当AI能生成60分的合格作品时,设计师的使命恰恰是创造100分的‘危险创新’——突破算法推荐的安全区,在满足商业需求的同时,勇于探索艺术的前沿,为行业开辟新的美学可能。”

访谈尾声,吴蕊向年轻一代设计师发出了深切的呼吁:“在这个算法日益深度参与甚至重构视觉语法的时代,比熟练运用各种Prompt技巧更为重要的,是沉下心来构建属于自己的设计思维体系——一套关于美、关于沟通、关于价值的根本性思考框架。唯有如此,方能在汹涌的技术洪流中,成为把握方向、定义价值的‘领航员’,而非被动的‘流水线操作工’。”在AI画笔日益普及的今天,吴蕊的声音,无疑是为“人的创造力”写下的最有力注解。

记者:许晓阳

国际品牌资讯-,本文版权归原作者所有,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,如有侵犯版权请来信告知E-mail:1308654573@qq.com,我们将立即处理。